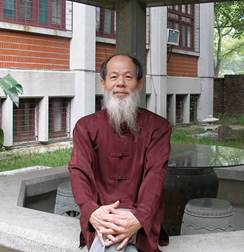

傑出校友-----王三慶

※基本資料

現齡:57歲

學歷:文化大學中國文學系學士

臺灣師範大學國文學系碩士

文化大學中國文學系國家文學博士

經歷:文化大學中

文化大學中國文學系主任

日本天理大學中文學科交換教授

成功大學文學院院長

日本東京大學東洋文化研究所訪問教授

成功大學研究總中心臺灣文化中心主任

成功大學通識中心主任

現職:國立成功大學校授

著作:一、2003.10,日本漢文小說叢刊第一輯,台灣學生書局出版,

共五冊,約2600頁(與莊雅州、陳慶浩、內山知也合作編

輯。筆者負 責

全部資料之收集、編纂、部分小說之標點、

總序、各書作者及出版說

明之撰寫、最後一校等工作,故

排第一位)。

二、1993.06,《敦煌古類書研究》上、下冊,復文出版社,共1496頁。(國家科學委員會補助專題計畫報告(一)、(二),並獲國科會80學年度甲等獎助、行政院新聞局補助出版)。

三、1987.04,《越南漢文小說叢刊》第一集,學生書局,共七冊,2122頁。(與陳慶浩合著,獲76年度行政院新聞局圖書類圖書主編金鼎獎)

四、1985.06,《敦煌本古類書語對研究》,文史哲出版社,一冊,464頁。

五、1981.01,《紅樓夢》版本研究,石門圖書公司,一冊。703

頁。

六、2004.12,〈研究計畫的撰寫和幾點商榷〉,《實用中文寫作學》(里仁書局印行),第207~230頁。

七、2004.09,〈《朋友書儀》一卷研究〉,《敦煌學》(敦煌學會編印)第二十五期(潘重規先生逝世週年紀念專輯),第21~74頁。

專長:敦煌學、聲韻學、古典小說

獲獎:1998.1999.2000.2001.2002.2003.2004.2005年國科會甲種獎助、行政院新聞局金鼎獎、中興文藝獎

※專訪 採訪整理:

靜謐的小漁村,毗鄰而居的是林園工業區。在筆直的道路上,有一位鬚髯飄逸的學者,駕著車奔馳在臺南高雄兩地之間,他就是國立成功大學教授──

問:請

答:林園早期是個好山好水的地方,東南面高屏溪流過,西北環繞鳳山清水巖,一面大海,是個清新美好而純樸的家園。如果沒有設立工業區的話,這裡應該是設立大學的理想地點,而一個完整的大學城也會出現在這裡,現在反而成為污染之源的工業區,實在可惜,畢竟人文環境與就業原是兩難的抉擇,再加上當時環保意識還沒抬頭,以至於政府一聲令下,鄉民也就輕易被說服了。

問:請

答:我的祖父輩聽說漢文有些底子,伯父們也受過高等教育,他們對於教育非常重視。由於祖父早逝,我的父親在十四歲那年,不得不帶著幾位年幼的弟弟撐起捕魚的家業。那時的捕魚技術不但辛苦,收入也不固定,幸運的身為家中有四個兄弟的長子,再者,也因為父親的鼓勵,所以只有我和么弟兩人書讀得比較多,其他兩位弟弟也就付不起學費而被犧牲了,不過因他們的工作才能供給我唸書,到現在還是很感念他們的犧牲付出。

在求學經歷方面,我是五十三年畢業於林中。當時林園還是鄉里重鎮,經濟環境比周邊寸落好些,因此在林園、中芸、港埔、金潭幾個國小中,林園國小的歷史或條件都比幾個學校好,學生畢業後不少都到外地升學。我們中芸國小的畢業生,沒有嚴謹的補習與豐富的教材,考不上高雄區的學校,清一色都在林園中學就讀。當時升學還是有點壓力,鄉下的學校也無法和市區學生競,這種不平等今天也是一樣存在。那時候的林中初中部每個年級有四班,高中部一個年級有兩班。進入林中初中部之前需要考入學考,考上之後,沒有被留級,三年順利畢業,然後參加高中聯考進入左營高中就讀,然後勉強又吊個車尾,考上文化大學中文系,就這樣一路往我喜歡研究的方向去走。林中在日據時代是農業學校,有廣大的實驗農地,直到清水巖附近,光復後三七五減租都被放領了,僅存現在的小地方,不過早期從校園內的高大樹木,可以想見其歷史。如今,校園的變動不少,也買了一些地,增加了不少新建築,但是每次回林園,在一股懷舊的衝動下,總想再次登臨尋覽一番,但是舊的味道不見了,記憶也逐漸消失,人物皆非總讓我裹足不前!

問:請問老師高中求學的心路轉折?

答:高中時期我的數學化學很好,原本老師認為我應該讀自然組的好材料,將來走理工科系路線很看好,但是就在高二升高三的時候,我做了一個重大的決定,改轉社會組,這個決定讓老師很驚訝,以為我是不是受到某種刺激,還極力的輔導我回心轉意。但是我知道自己的目標興趣何在!那是閱讀一本《文心雕龍》改變了我的一生。

問:是什麼原因讓自己做這樣的轉變?

答:當時去左營中學念書,經常往來鹽埕區和學校之間。當時的高雄客運車站是在舊市政府附近,而附近有許多的書局、舊書攤。我經常利用空檔到這些地方翻閱看書,而讓我決定要走入社會組就讀中文系最關鍵的一本書就是──文心雕龍,對於這本書我在粗閱之後愛不釋手,再加上我喜歡閱讀外國文學的翻譯小說、中國古典文學的詩詞,讓我對文學的世界充滿憧憬,也傾慕不已。說來也好玩,當時考大專聯考,就是靠我擅長的數學勉強考上的,我還記得那年數學考了八十分!而前一年有三分之一的學生數學考零分呢。

問:請問老師如何教育孩子?

答:我也不知如何教育孩子,我只能說多陪小孩,一起讀書,一起作息,不要讓小孩子出單獨到外頭去鬼混,因為外界的誘惑多,小孩子判斷利未完全成熟時,容易受到引誘,而讓孩子靜下心來,讓他自己學會閱讀,自己找答案,應該是最重要的。再者,周邊的環境和同儕也是影響小孩子的重要因素。在體罰方面,我認為教育部管得太多,適度的體罰可以考慮,但是不要為分數而打,處罰的意義應該是在他們的品德及行為上給予及時的糾正。我記得當年讀中學時,也會因為分數、搗蛋被打,部分導師也會處罰學生,至於其他老師則以勸說為主。不過,總體來說,當日處罰的情況不多,學生讀書多半自動自發。不能否認的,有些學生讀書比較被動,須以填鴨方式為之,若能引導他主動追求就成功了!以外國大學生而言,差不多讀兩年後就到國外遊學,思考自己將來的方向,了解自己所讀的與自己所學的是否有所差距,這也是很好的制度。

問:老師是如何走上研究古典小說、敦煌學這一條路的?

答:我之前說過中學時代我喜歡閱讀中外文學作品,傾心於文心雕龍,對於中國古典小說有一定程度的認識。上了大學之後,原來初學語言文字之學,直到念博士班,遇到

問:請問老師最近的研究為何?

答:我研究小說、敦煌、聲韻、語言,發現可以藉由科學的方式來分析文學語言的結構。可能會寫一些有關「文學基因圖譜」一類的論文,從最基本的文學分析研究開始,目前只寫了幾篇文章,如要完整,則須更多的資料和時間。基本上文學是如何構成?其文字組合的規律性又是什麼?三百年左右,一千多位的作家編輯而成的全宋詞,約有二百六十多萬字,其所使用的語彙,交叉分析,結果只用六千五百零九個字組合而成,常用的不過兩千多字。而這兩千多字居然可以造就一個宋詞的盛世,有那麼多美妙與不同風格的作品,真是不可思議。如果仔細分析,字與字的結合是有其規則條件的,如同氧氣與氫結合,其原子架結合緊密而固定,如果透過電腦輔助分析字與字的結合關係,美在何處?何種規律下才是美,何種規律的組合是不美,如果能說出一個比較客觀的所以然來,講出一番道理,也許文學就不再被批評是主觀而不科學了。又如紅樓夢一書即有人用集合的觀念來分析歸納其場景,寫出與眾不同的論文,也是令人耳目一新。

問:最

答:我想應該是「定、靜、安、慮、得」吧!,我覺得這是學生們一生當中可以做為自己座右銘的「箴言」。因為以我而言,若是沒有當初明確的目標,我就沒有這麼大的決心要轉組,當然也就沒有現在的我,所以「立志」是很重要的事。現在的學生缺乏這一點,在學習的過程當中,抓不住自己的方向,一旦遇到挫折或困難,便妄自菲薄,自暴自棄,一旦受到外界的誘惑,自然容易成為迷失的羔羊。身為老師的要多關懷他們,只要有一點進步就該給予鼓勵,讓他們知道自己並非一無是處,偶爾一句勉勵的話、一份關心叮嚀,就可扭轉改變一個學生的一生,千萬不要輕言放棄。

後記:與